においだったのか音だったのか、とにかく、きっかけというのは本当に、なんということもない。それがきっかけだったということすら認識できないまま、いつか見た光景が色鮮やかによみがえる。

生い茂る黄色い花の群れ、淡い光を通すステンドグラスの窓、二度と動かない鳩時計、そして翻る白いスカートの裾――それらを見たのはまだずっと幼いころ。迷い込んだ人気のない廃墟でのことだった……と、思う。確証が持てない。というより、それが事実であってはならないという警告を含んだ違和感が俺の中でどんどん膨れ上がっていく。

御影町の古い館は、中から女のすすり泣く声が聞こえるので幽霊屋敷と呼ばれている。こんなものは俺たちの世界には、なかった。なかったはずだ。

(いいや、幽霊屋敷はあった。セベクの真新しいビルが建つ前、あの場所は確かに廃墟だった。)

そうだ。知っているはずだ。何度も忍び込んで遊んでいた。けれど一度だけ、説明のつかないことがあったのを思い出した。

「……全然違う場所だったんだ、あれは」

俺はこの場所を知っている。ずっと前から、ずっと昔、まだ子供だったころから。たった一度だけ足を踏み入れてしまった、幽霊屋敷じゃない幽霊屋敷のことを、俺は知っている。

「――稲葉君?」

先を進む仲間たちの顔が、輪郭が、うっすらと霞んでいく。

埃っぽいにおいが薄れて、春の日差しで視界が白くなっていく。

ここがどこなのか、俺は確かには答えられなかった。

なぜなら。

あのとき俺が迷い込んだ朽ちた洋館と、この幽霊屋敷はひどく――似ている。

§

「……めずらしいね、あんたがそんなもの読むなんて」

顔を挙げると、黛が興味津々な視線を俺の手元によこしていた。机の上にひろげられた「そんなもの」というのは、物理の教科書のことだった。

「べっつに……気まぐれだよ」

黛は、バカが何読んでんだとは思っていないだろうが、なんとなくかっこ悪い気がして教科書を閉じてしまう。どのみち、ろくな情報は得られなかったから教科書にはもう用事はなかった。あと半月もすれば冬休み、期末試験も終わった昼休みに教科書を開いているのはクラスの中では俺くらいだった。

「ふうん? まあ、いいか。それより稲葉、英語のプリント出してないだろ?」

黛は黒いバインダーを持っていた。中には生徒から回収したプリントが挟まっているらしい。プリント、プリントね……。

「提出するような課題とかあったっけ?」

黛はニコリともしない。

「あったよ」

「知らねぇなー」

「あんたが知らなくても事実として存在してるんだよ」

やりそびれたならさっさとやって出しな。黛はそれだけ言い残すとアヤセの席に向かっていった。

黛の呆れた声が、何故かひっかかる。

例えば、俺が知らないだけで実際は起こっている事件があるように、思い出していなくても確かに起こった出来事というのは、あるんじゃないか?

そして正反対に、実際には起こっていないのに、なぜか事実として記憶してしまっていることもあるんじゃないか?

§

「……それは何か? タイムトラベルとかタイムトリップとか、そういう荒唐無稽な現象のことを言っているのか?」

想像はしていたので、南条に渋い顔をされても特にムカつくことはなかった。放課後の教室からは、重苦しい灰色をした分厚い雲が見える。

迎えの車が事故渋滞にはまったとかで教室で待ちぼうけしている南条を捕まえて、俺は自分の疑問をぶつけた。少し前だったら、南条は「何を馬鹿なことを」と取り合うこともしなかっただろうし、俺だって南条に尋ねる気にもならなかったと思う。けれど、あの一連の事件にともに巻き込まれてしまったことが、あらゆる意味で俺の背中を押した。

南条も”あの”幽霊屋敷のことはもちろん覚えていた。でも、俺が小学生の頃にそこに入った記憶があると言うと、さすがに俺の言ってることが意味不明、みたいな顔つきになって「入った記憶があるのは当然じゃないのか? 自分でも言っていただろうが、子供の頃に遊んでいたと」と、もっともなことを言う。まあ、そういう反応をされるのはわかっていた。だから南条の誤解というか思い込みを解くために、俺はできる限りの説明をした。

園村の世界の幽霊屋敷は、現実世界にあった幽霊屋敷とはまったく別だったことと、その別物のはずの幽霊屋敷に、ガキのころの俺が迷い込んだ記憶があること。

それでも南条は「単なる記憶違いじゃないか」と突っぱねるんじゃないか、と、いう不安は的中した。南条は予想していた通り「荒唐無稽」なんて言い出したのだが、

「……お前が荒唐無稽って言うんなら、ありえない話なんだよな」

「そうとも限らんだろう」

言ったそばから否定する。さすがに意味が分からなかった。

「は?」

「デヴァ・システムは、俺の知っている――というか、大多数の物理学者が信じている20世紀の物理学の常識から逸脱しているものだ。無論俺もデヴァ・システムの仔細を把握しているわけではないが、根本的なところでそもそも、物質の即時空間転移を単純なエネルギー量の過多で解決できるとは到底……」

俺が眉間に皺を寄せると、南条は眉を吊り上げた。俺が「理解不能」な顔をしていることに気づき、

「つまり、常識で測れないものなのだから、非常識なことが起こってもおかしくはないんじゃないか」

と、要約してくれる。

確かに。現に、デヴァ・システムは園村の意識と結びつくなどということが起きたのだから。南条ですら説明ができないほど突拍子もないことらしい。ちなみに俺は、物理の教科書を捲っても何が関係ある分野なのかすらわからなかった。そして多分南条よりも詳しい専門家も、どれだけ考えても「信じられない」という結論を下すのかもしれない。

「だから稲葉、デヴァ・システムが十年前の御影町につながった可能性は――少なくとも俺には否定できん」

「じゃ、じゃあつまり、ガキのころの俺が、あの幽霊屋敷に入っちまったかもってのは、ありえるんだな⁉」

南条がそう言うなら、間違いないんじゃないか。興奮気味の俺に食い掛られて、南条は一歩後退する。

「結論を急ぐな。可能性がある、ということと、それが実際に起こったかどうかはまったく別の話だ」

すぐには理解できなくて、十秒ほどかけて南条の言葉をかみ砕く。

つまり……できるできないの話と、やるかやらないかの話は違う、できるけどやらないことがあるように……ってことか?

南条は呆れ気味に「まあ、そういうことだな」と頷く。

「じゃあ、結局俺は、夢でも見てたのかもしれないってことなのか?」

口をへの字に曲げた南条は、面倒そうに、それでもたっぷり数十秒は考えたあとに、こう絞り出した。

「わからん。単なるデジャヴかもしれんしな」

「なるほどな……デジャヴって何?」

「……デジャヴとはつまり――」

俺の疑問に答えた南条は、それからしばらくすると迎えの車が到着したからと言って帰っていった。

俺はすぐに帰る気にはなれず、しばらく冬の町を見ていた。

はらはらと雪が降ってくる。ああ、どうりで寒いのか。

「俺も帰るか……」

独り言は、空っぽの教室に嫌なほど響いた。

まだ夕方とも呼べないような時間、静まり返った校舎が少し恐ろしくて、俺は足早に外に出る。雪が本降りになる前にと思っていたはずなのに、学校の外には雪など影も形も見えなかった。

§

「あ、稲葉君」

呼びかけられて、ぎくりとした。落ち着いたやや低い声に振り返るまでもなく、相手の顔が思い浮かぶ。

「こ……こんちは」

園村のおふくろさんだった。御影総合病院に入院する娘のため、今日も大きなバッグを抱えている。

「いつもお見舞い、ありがとうね」

「いえ、俺にはこんくらいしかできないっすから……」

それにその見舞いは園村のためというより俺自身のためでしかないし、そんなことはおばさんには筒抜けかもしれないが、それはこの際どうだっていい。

なんとなく二人並んで園村の病室へ向かっている、その間おばさんは何か話しかけてくれていた。

俺はおばさんの顔をよく見ることができなかった。ギクッとしたのも、声をかけられたのからじゃない。

今日俺は、ここに来るつもりはなかった。

なのに、どうしてここにいるのだろう。無意識に足を運んでしまうほど園村に会いたかったのか。それは可能性として否定できないのがちょっと情けない。けど、今はもう一つ思い当る理由があった。

おばさんは、セベクに勤めていた。ただ勤めていただけじゃなく、デヴァ・システムの開発に、それもかなり深いところまでかかわっていた。

南条がわからなくても、おばさんならわかるんじゃないか?

俺は多分、頭のどこかでそんなことを考えていたのだろう。ぶつけるべき質問は、すらすらと頭に浮かんだ。

デヴァ・システムが作った園村の世界に、十年前の俺が迷い込む可能性はありますか?

「――あ、すんません! 俺ちょっと忘れ物したみたいで! 今日は帰ります!」

開きかけた口から出てきたのは、言い訳めいた逃げの一手だった。

「え? あ、稲葉君?」

唐突に立ち止まった俺に、おばさんは当然驚いている。一瞬だけ見えたその顔に申し訳なさを感じつつ、俺は足早に病院を後にした。

聞けなかった。そんなバカみたいな質問をすることが恥ずかしかったのもあるが、おばさんにデヴァ・システムのことを聞いてはいけないと思ったからだった。

娘が、園村がデヴァ・システムと同調してしまったこと、その原因は娘にあまりかまってやれなかった自分にもあるとおばさんはいつかこぼしていた。いい記憶じゃないに決まってる。それに今、回復しつつある園村とおばさんはやっと仲のいい母子に戻りつつある。俺の変な質問で、水を差す気には到底、なれなかった。

§

総合病院を出て、大通りをまっすぐに歩く。角を曲がった先、背の高いビルが建つ前は崩壊寸前の廃墟があった。それが、俺のよく知る幽霊屋敷だった。そして園村も、よく知っているはずだった。

――麻希が小さい頃、よく幽霊屋敷で迷子になって探しにきたの。

おばさんはそう言ってた。だとすると、俺と園村が子供の頃に出会っていた可能性はゼロではないと思うし、俺が十年の時を遡って園村と出会うなんて話よりは断然信憑性がある、と思う。それが本当なら、なんで覚えてないんだと自分を殴りたくもなるが。

けど、俺はその「一番信憑性のある仮説」を信じられなかった。

「なんでだろうな……」

首を反らせて上を見る。セベクビルは、今も御影町にそびえている。あの事件の前からなんとなく人を寄せ付けない雰囲気があったが、今は門のところに制服の警察官が目を光らせているので、わかりやすく人を寄せ付けていない。警官が配備されているのは、中で調査を行っているという名目らしい。本当のところは分かったもんじゃねえよな、と、何日か前に城戸がぼやいていた。

「……」

親父くらいの歳の警察官ににらまれたような気がして、俺はセベクビルから少し離れる。セベクの敷地と街を隔てる塀には、「近隣住民の皆様へ」から始まる看板が打ち付けられていた。同じ文面は紙に刷られて御影町の全世帯に配られているので読んだことはあるが、なんとなくもう一度目を通してしまった。

先月に発生した事件の原因はセベクにもあるが、それはあくまで御影支社内での不祥事に過ぎないということ。セベク本体と、佐伯グループは原因究明のために調査をしており、御影町の住民に対しては被害の補償をする準備があること。またセベク御影支社は解散するが、残されたビルと敷地については町も交えて協議中であること……。

堅くて回りくどい文章はかいつまんでいうと、そういう内容だった。結局今の時点では何もはっきりしていないし決まっていない。大体、調査中とは言うけれど、あの事件の真相を世間に公表したところでどれだけの人が信じるのだろうか。セベクが開発した機械は一人の女の子の意識と融合して、もう一つの世界を作ってしまったなんて話を。

「信じるわけねーよな、悪魔が街にあふれて、俺らはそいつらと戦ったんだぜ、なんて」

言ったところで夢でも見てたと笑われるに違いない。いつだったか、桐島は「そうですわね……最悪の場合(if worst)、私たちはSEBECの化学兵器のせいで幻覚を見ていたと判断されて病院や実験施設に監禁されるかもしれませんわ!」なんて、冗談なのか本気なのかわからないことまで言っていた。でも、その可能性は否定できない。俺たちが巻き込まれたのは、それくらい現実味のない出来事だった。もし俺があの一連の出来事に巻き込まれていなくて、誰かからそんな話を聞いたとしたら「夢でも見てたんだろ」と切り捨てるに違いない。

けれど十年前の俺が体験したはずのあの出来事も、今となっては現実だったと断言するのが不安になってきた。

なにせセベクの件と違って、当事者は俺一人。俺以外に証明する誰かがいないから、俺は記憶に確信が持てない。

足元には、街路樹から落ちた枯れ葉が積もっている。掃除をする人手も暇も、今のセベク御影支社にはないのだろう。踏みしめると、乾いた音がした。昔どこかでまだ青い草むらを、こうして踏みわけたことがある。

§

幽霊屋敷の前で俺は首を傾げる。いつもと同じ場所のはずなのに、何かが違うとしか思えなかった。

目の前には大きな門があって、両開きの片側は外に向かってわずかに開いている。門の向こうには草が生い茂り、さらに向こうには到底人が住んでいるとは思えないほど古い館が遺されていた。それでも不気味さを感じなかったのは、春先のあたたかい空気と、目にも鮮やかな黄色い花が咲き乱れていたからだろう。

俺は門の隙間に体を滑らせる。どうしてそんなことをしたのかというと――どうしてだろう?

見失ったサッカーボールがこの中に入っていった気がする。

小学校の帰り道に、いつもかわいがっていた野良猫がこの中に迷い込んでいった気がする。

今、館の二階の窓辺で、白い影が揺れた気がする。

そのどれもが正しく、同時に間違っている。

こういうのを「導かれるように」、と言うのだろうか。俺はただ「そうしなければ」という思いだけで、軋んだ重い扉を押した。

§

「見たこともないくらい鮮やかな緑と青だった。遠くには山影が見えて、敷き詰められたって言葉がしっくりくるくらい、草むら……あれは今考えたら、水田の若い稲だったのかもしれない。それが風で時々揺れるんだ。なんとなく、今は夏だな、と思った。でも暑くはない。目を閉じたらこのまま眠ってしまえそうなほど心地よかった。けどそれももったいないような気がするくらいの、ああいうのを絶景って言うんだろうな、いい眺めだったんだ。山に向かって走っていくのも悪くないと思えたし、どこからか水の流れる音も聞こえたから、川があるのか、どこにあるんだろうって、探しに行きたい気持ちもあった。でも俺は、動けなかった。ふと誰かに見られているような気がして不安になって。そういえばここは、四方を山に囲まれていることに気が付いた。馴染みのない地形だから、不安に思ったのかもしれない。そんなに高い山でもないのに、ぐるりと囲まれてるとまるで閉じ込められたような気分だったよ。なんだか息苦しくなってしまって、俺は顔を上げた。誰かに見られていた感覚の正体がわかった。巨大な顔が俺を真上から見下ろしていた。ちょうど、模型の街を眺めている人のようだった。なあんだ、と、思った。見下ろしているのは俺で、その俺を見上げているのも俺だ。それで、気づいたんだ。気づいたというか、思いだしたと言ったほうが近いかな。ああ、俺は今箱庭の夢を見ているのだ、と――」

遠いところから声が聞こえる。

これ、誰の話だったっけ? 知っているのに思いだせない歯がゆさで手のひらを強く握ってしまう。

声がさらに遠くなっていく。

ああ、園村、そいつばかりじゃなくて、俺の話も聞いてくれよ――

§

屋敷の中は荒れ果てていた。外から見ても察しが付いていたので別に驚くことはなかった。ただ、自分の家とは全然違う造りの洋館は目新しくて正直ワクワクしたし、不意に顔にかかる蜘蛛の巣とか、歩くたびにやたらと響く床のきしみは、恐怖よりも楽しさを俺に提供してくれた。探検とか、冒険とか、ガキのころはそういう遊びに夢中だった。だから何度も幽霊屋敷に忍び込んだ。危険も顧みずに。

薄暗い通路がどこまでも続いていた。だまし絵みたいだな、と感じたのはどうしてかわからない。出口がないとか、見つけられないとか、そういう恐怖感が無意識にあったのだろうか。

いや、怖くはなかった。だって一人ではなかったから。

「たいへん、こんなところにきちゃったのね」

舞い上がった埃が日差しに照らされてキラキラしている。妖精の森に迷い込んだら、こんなふうだろうか。絵本か何かで目にした場面を思い浮かべて、あれ、と立ち止まる。

「まよいこんでしまったら、きもちがちぐはぐになってしまうんだから」

絵本じゃなかったような気がする。誰かがそんな話を聞かせてくれた。親でもなくて、先生でもなくて、あれは同い年くらいの女の子だったはずなのに、あの子の顔も名前も思いだせない。

「いそいで、とじこめられるまえに、にげださなきゃ!」

今俺の手を引いてくれている、白い服を着たこの子の顔が、全然わからないのと同じように。

§

「むかしむかし、あるところに男が暮らしていました。男は年老いた母と二人、山のふもとの村はずれに住んでいました。男は山に入って動物を狩り、村で作物と交換してもらいます。その日も男は山で罠を仕掛けていました。冬が訪れる前に少しでも多くの獲物をしとめたかったので、いつもより広い範囲に罠を仕掛けることにしました。そのためでしょうか、男はいつの間にか、普段よりも遠い場所まで来てしまったようでした。後ろを振り返っても、自分が確かに歩いてきたはずの山道すら、影も形もありません。周りは見たこともない形の木ばかりでした。でも、わずかに小鳥や小さな動物の気配がしたので、男は特別怖いとは思いませんでした。自分の他に生き物がいるというのは、男にとって心強いことでした。男は悩みましたが、山道を登っていくことにしました。山で迷ったときは、上を目指せ。死んだ父親から教えられたことを思い出したからです。ここがいつも登っている山なのか、その隣の山なのか、それもよくわからないことでしたが、男は山道を踏みしめ踏みしめ、頂上へと急ぎました。そのうち木々の落とす影は淡くなり、景色が開けていきます。するとどういうことでしょう。あたりは見渡す限り満開の桜でした。信じられないほど美しい世界はとてもこの世のものとは思えませんでした。男は、これはまずいことだと感じました。知らぬうちに、神聖な場所に足を踏み入れてしまったのだと理解しました。男は心の中で何度も祈りました。許してください、ここに入るつもりはなかったのです、どうか自分をもとの世界に戻してください。何度念じたころでしょうか、山の神様にそれが通じたのか、男の耳に懐かしい声が聞こえてきました。おおい、おおーい、と、遠くから誰かが手を振っています。それは母のようでもあり、死んだ父にも見え、いずれ添い遂げるだろう愛しい女ではないかとすら思えました。男はその声に向かって駆けだします。落ちた桜の花びらを舞い上げて、青い夏草を踏みしめて。気が付いたら秋の枯野に膝をついていました。とてつもなく長い距離を走って来たのかというほど、男の息は上がっていました。周りの景色は、男がよく知っている山の風景です。足元には男が仕掛けた罠がありました。一羽の兎がそれにかかって死んでいました。男は途端に申し訳ないような、何かに感謝しなければならないような気持ちになって、深い深い青をした、秋の空を仰いだのでした。」

§

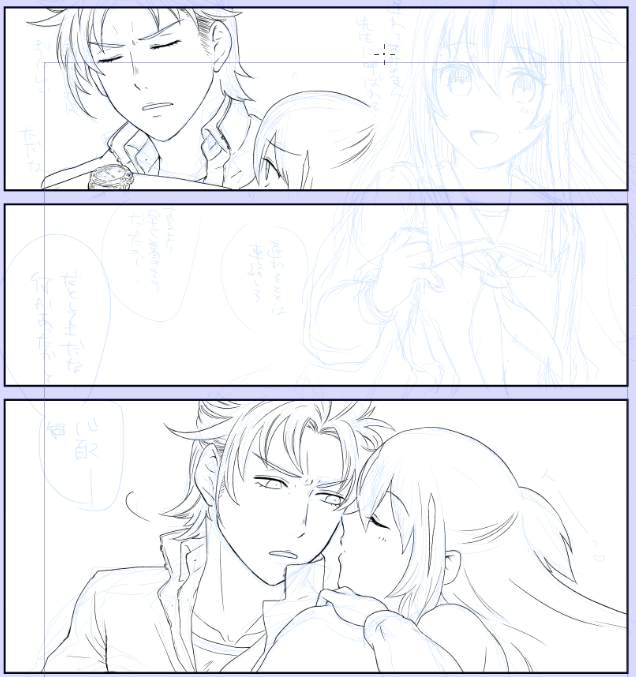

弾けたような音で我に返る。目の前をゆらゆら揺れているのは、白い手のひらだった。

「稲葉君、どうしたの? 大丈夫?」

赤いリボンで髪を飾った園村が、俺の顔を覗き込んでいる。心配そうに。唐突に近いところに顔が現れたので、俺の頭からそれまでのことが吹き飛んだ。

「な――んでもねえよ」

そう、なんでもない。結局気にするほどもないほど些細なひっかかりなのだから、気にするだけ無駄なんだ。

「そう……? ん、じゃあ、行こ?」

微笑む園村は踵を軸にするようにくるりと身をひるがえして、先で立ち止まる仲間の元へ歩いていく。そうだ、幽霊屋敷の中に足を踏み入れたばかりだった。違和感は俺の思い過ごしだ。病院だって作りが変わってたんだから、幽霊屋敷に同じことがあってもおかしくない。大体、俺の記憶だってそれほどあてになるものかと聞かれると、まあ自信はないし。

「――おう!」

両手で頬を叩いて気合を入れなおし、俺は一歩踏み出そうとして――できなかった。前を歩く園村のスカートが風を受けたカーテンのように揺れる、その光景が、同じように屋敷の奥へ駆けて行った女の子のことを思い出させた。

思いだす? 今、目の前に、走り去るあの子がいるのに?

「■■■■■?」

園村の姿も声も何重にも重なっている。

恐怖感はない。ただ不安なだけ。ここがいつでどこなのか、俺はよくわからなくて、立っている場所を見失いそうになる。

靴の下で乾いた音がした。枯れ草だ、落ち葉だ、いいや朽ち果てた屋敷の床だ。わかっているのに思い浮かぶ光景は違う。

幽霊屋敷は今日も陽だまりの中で、静かで、標本のような骸骨が、俺の足元で笑っている――

§

「稲葉君!」

光が弾けて、俺は声がした方を向く。

「どうしたの? どこか具合悪い?」

園村が大きな目を丸くしていた。

ここは御影総合病院の、園村が入院している病室。壁掛の時計は規則正しい秒針の音を刻んでいる。

淡いピンクのカーディガンを羽織った園村は、窓のそばから俺を見ていた。きっと外を眺めていたのだろう、ああ、そうだった、思いだした。ここ最近は中庭を散歩できるくらいに調子がいいこと、もしかしたら年末は一時帰宅できるかもしれないことを園村は俺に聞かせてくれた。多分、俺の相槌がなくなったから、園村は不思議に思って振り返ったんだ。

黙り込んだままの俺と、わずかに首をかしげて見つめている園村の、視線がまともにぶつかってしまう。それがどういう意図であれ、今この一瞬、園村が見ているのは俺だけ。園村の意識の中にあるのは、俺一人だけ。

その瞬間、どうしようもないほどの衝動で、息が詰まった。

なあ、園村。俺はずっと昔、ガキのころに、幽霊屋敷で園村に出会った気がするんだ。そんなわけないよな、俺だってそう思う。でも、俺の手を引いてあの屋敷から連れ出してくれたあの子は、園村だった気がするんだ。園村には、ないか? そんな記憶、っていうか、思い出が――

「や、なんでもない」

俺は首を横に振って、心配をかけたことを詫びた。丸椅子の縁を掴む指に無意識に力が入っていた。一体どれくらいそうしていたのか思い出せないけど、瞬きするくらいのことだろう。俺はそのわずかな数秒にこぼれ出そうな問いかけの言葉を懸命に飲み込んだ。

否定的な答えが聞きたくなかったのも、変な質問で怪訝な顔をされたくなかったのも事実だ。けどそれ以上に、俺は園村の笑顔を曇らせたくはなかった。せっかく病状が回復して、明るい話題も出てきているのを台無しにしたくはなかった。

「本当? 最近風邪でお休みする人が多いって、ゆきのが言ってたから、稲葉君も気を付けてね?」

誤魔化せているのかはわからないけど、園村は深く尋ねようとはしなかった。俺の中に湧いて出たのは、追及されなくてほっとしたような、深く聞きたいほどの関心がないことを知って少し残念なような、我ながらどうしようもない感情だった。

「おう。俺は平気だよ、ホラ、バカは風邪ひかねえって言うだろ?」

握りこぶしを見せると、園村は困ったように笑った。わずかな罪悪感が胸を刺す。

「……ま、でも心配してくれてありがとうな。万が一俺が風邪ひいてて、園村にうつしちまうわけにはいかねえから、今日は帰るわ」

立ち上がると、園村はやっぱり気にかけるような表情を浮かべてくれた。優しい顔、俺が焦がれた静かなまなざし。

いつか俺は、今日の疑問を園村にぶつけることができるだろうか。いや、俺にそんな度胸ができる頃には、俺はあのあやふやな記憶をきれいさっぱり忘れてしまう気がした。

それに、できなくてもいいのかもしれない。俺が見ているのは幽霊屋敷の白い影でもなく、園村の心から生じた小さな女の子でもない。過去に出会っていようがいまいが、園村と俺はこうして出会って言葉を交わしているのだから。

ずっとこの感情を持ち続けることができなかったとしても、後悔はしないと思った。

扉は軽やかで、大した力をこめなくても片手で滑るように開いていく。まるで小さな影が走り抜けていくように。

「またね、稲葉君」

ひらひらと手を振る園村を振り返る。窓から差し込む夕日で、園村の輪郭が橙色に揺らいでいた。冬の黄昏時は、美しいものをより美しく見せるらしい。

「おう、またな、園村」

よく見ると窓辺のテーブルの上には花瓶が乗っている。

生けられた花の色は、春を先取りしたような鮮やかな黄色だった。